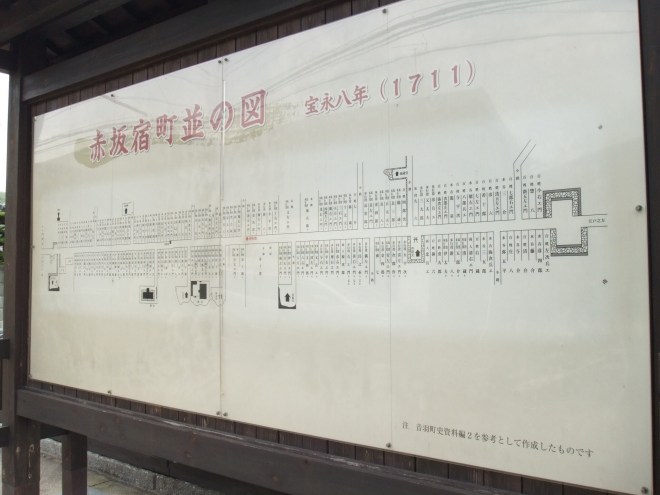

付近の案内図

「姫街道」の案内標識があります。

「姫街道」の正式名は「本坂通」で、東の見付宿から西の御油追分まで、浜名湖の北側を通るルートで、古代は官道でもあった。

延暦20年(801)には、征夷大将軍坂上田村麻呂が蝦夷征服のために浜名湖北側を通った記述もあるという。

また、延元4年(1339)に足利尊氏、天正元年(1573)には武田信玄が、徳川家康も遠州攻略の為の軍勢が通過している。

三代将軍徳川家光も2度通っていて、東海道の「脇往還」と言われているが、この「姫街道」は「脇街道」ではなく、海路の「七里の渡」に対する陸路の「佐屋路」と同様に、東海道の付属街道と考察される。

江戸時代、主街道の管理・支配は幕府、道中奉行、勘定奉行が行い、 「姫街道」は五街道と同じく、道中奉行が管理していた重要な道。

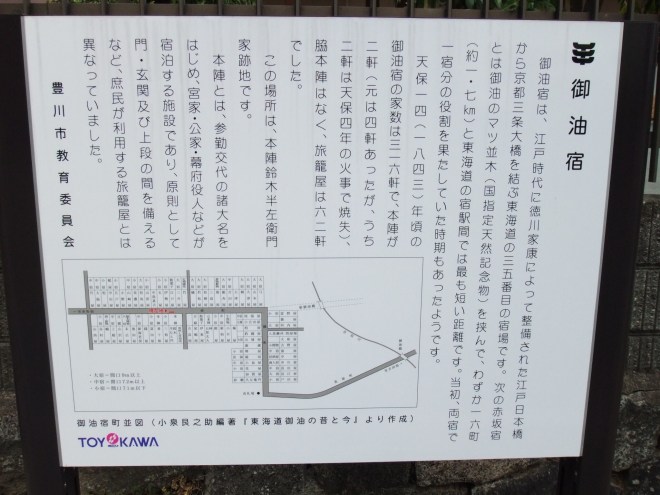

御油宿は東海道五十三次の35番目の宿場町で、本陣4、旅篭62、本陣が4軒もあり、東海道の宿場のなかでも大きな宿場であった。

御油の松並木は、慶長9年(1604)、徳川家康が植樹させたもので御油宿と赤坂宿の間の600mに現存する。

松の本数は当初推定650本であったが、次第に減少し今では百数十本まで落ち込んだ。

松並木の保護育成が行われ、「日本の名松百選」にも選ばれている。

昭和19年(1944)11月7日、国指定の天然記念物となる。

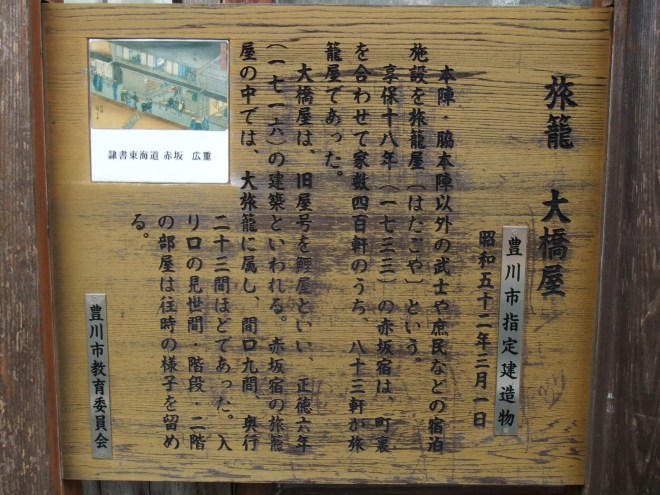

大橋屋は赤坂宿の佇まいを今に伝える老舗、創業江戸中期とされる宿。

安藤広重の「東海道五十三次・赤坂宿舎招婦図」のモデル。

芭蕉が宿泊し、句を読んだともいわれている。

元の屋号は「伊右ェ門鯉屋」、市指定文化財となっている。

平成27年3月1日より宿泊できなくなる予定。

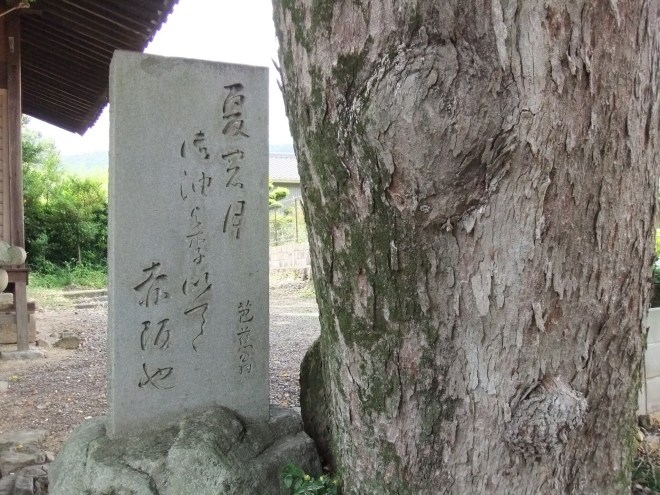

夏の月 御油より出でて 赤坂や

延宝4年作、芭蕉33歳。

Sans toi m’amie・・・旧東海道、御油 赤坂宿