尾張四観音のひとつに数えられる荒子観音は、名古屋市中川区荒子町にある天台宗の寺院。

寺伝によれば、天平元年(729年)、泰澄の草創で、天平13年(741年)、泰澄の弟子の僧・自性が堂宇を整えた。

泰澄は加賀(石川県)の白山の開祖とされる伝説的人物であるが、どこまで史実を伝えるものかは定かでない。

正式には「浄海山圓龍(円竜)院観音寺」で、「荒子観音寺」とも称し、「荒子の観音さん」として親しまれている。

本尊は聖観音で、33年に1度開扉されるという秘仏である。

天文5年(1536年)に再建された多宝塔は、名古屋市内に現存する最古の建物で、国の重要文化財に指定されている。

延宝・貞享年間 には円空が数回訪れたと伝わり、山門の仁王像、1,200体を超える木彫仏像、円空仏が残されている。

豊臣政権の五大老の一人、加賀藩主前田利家により、天正4年(1576年)、本堂が再建された。

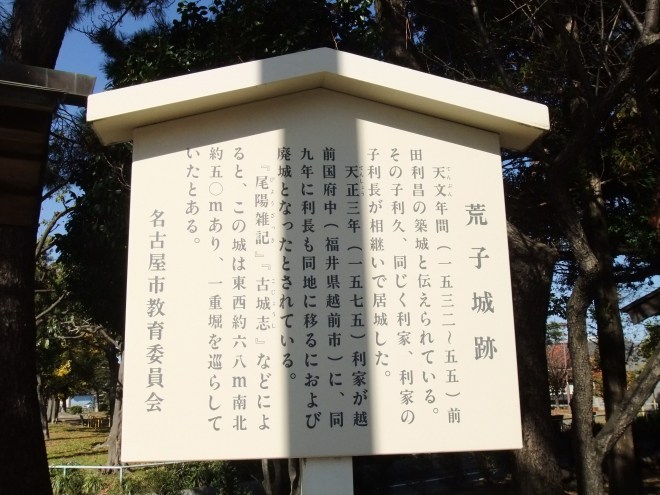

荒子の土豪の家に生まれた利家は、北陸に所領を与えられるまで、寺の近くに荒子城を構えていたとされ、当寺は前田家の菩提寺でもある。

姫路城を現在残る姿に大規模に修築し姫路宰相と称された池田輝政の祖先は中川区荒子付近である。

系譜をたどると、池田政秀、池田恒利、池田恒興、池田輝政となる。

池田政秀には娘(養徳院)はいたが男子が無かったため、滝川貞勝の次男、恒利を婿養子に迎えた。恒利と養徳院との間に嫡男の恒興が生まれている。

恒利の死去後、池田家は恒興が継ぎ、養徳院は織田信秀の側室となり信長の養育にあたっていたことにより、その後池田家は重用されてゆく。

池田恒興の子の輝政は、美濃池尻城主、同大垣城主、同岐阜城主、三河吉田城主を経て、播磨姫路藩の初代藩主となる。