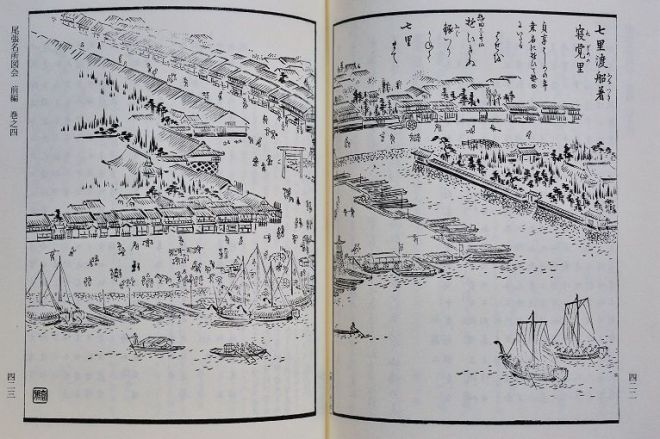

熱田宿の湊から伊勢の桑名までの七里を船で渡る間遠渡は、「七里の渡し」「宮の渡し」などとも呼ばれ、東海道としてこの船着場が始まったのは元和2年(1616)と伝わる。間遠とは、かつて、壬申の乱で天武天皇(大海人皇子)が東国に逃げるため伊勢から尾張へと船で渡った時、遠く時間が掛かったので「間遠」と名付け、それが伝わった。当時この湊の管理は船奉行を兼ねた熱田奉行が行い、その配下の船番所が厳しく旅人を監視し、『尾張徇行記』では「船番所ハ御関所同前ナレバ」とあり監視の厳しさが伺われる。

幕府や尾張藩の公文書に熱田宿と記述される宮宿は、江戸からの距離88里35町7間(約360㎞)、天保14年(1843)には家数2924軒、人口10,342人、本陣2軒(神戸町と伝馬町)、脇本陣1軒(伝馬町)、旅籠屋は248軒を擁したと伝わる。

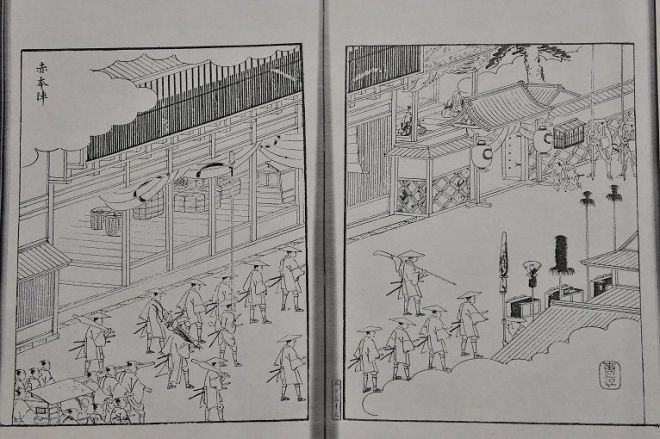

本陣は勅使・院使・大名・旗本などが使用した宿舎で、神戸町にあった本陣は南部新五左衛門が務め、伝馬町にあった本陣は森田八郎右衛門が務めた。神戸町の本陣は「赤本陣」と呼ばれ、正本陣とされ、伝馬町の本陣は「白本陣」と呼ばれた。

幕府や尾張藩の公文書に熱田宿と記述される宮宿は、江戸からの距離88里35町7間(約360㎞)、天保14年(1843)には家数2924軒、人口10,342人、本陣2軒(神戸町と伝馬町)、脇本陣1軒(伝馬町)、旅籠屋は248軒を擁したと伝わる。

本陣は勅使・院使・大名・旗本などが使用した宿舎で、神戸町にあった本陣は南部新五左衛門が務め、伝馬町にあった本陣は森田八郎右衛門が務めた。

伝馬町は東海道五十三次の中でも特に栄え、『名古屋市史』・『尾張志』・『張州雑志』・『尾張徇行記』によれば、伝馬町の西側は古くから旅籠や問屋などが建ち栄え「宿」と呼ばれ、伝馬町の東側は「今道」と呼ばれ、古くは葦が茂り人家は少なかったが永禄の頃より人家が多く建ち町並みとなったと伝わる。この「宿」と「今道」を合わせて伝馬町とした。

常夜燈は寛永2年、藩の家老である犬山城主成瀬正房が須賀浦太子堂(聖徳寺)の隣地に建立し、その後風害で破損したため、神戸町の宝勝院に管理が任され、昭和30年復元された。時の鐘は、昭和58年に復元されたもので、江戸時代のものは熱田神宮付近の蔵福寺に保存されている。ひつまぶしの老舗、あつた蓬莱軒は熱田奉行所(陣屋)跡に明治6年に創業される。当初は普通の料理屋さんだったが、明治末期に現在のひつまぶしに相当する料理をだしたところ評判になり看板料理となる。