花の御所は、京都府京都市上京区にあった足利将軍家の邸宅の通称で、東側を烏丸通、南側を今出川通、西側を室町通、北側を上立売通に囲まれた東西一町南北二町を占めた。京都御所がある京都御苑の北西、烏丸今出川交差点を挟んで斜め向かいの一角、現在の同志社大学今出川校地の烏丸通を挟んで向かい側の場所にある同志社大学・寒梅館以南に位置していた。

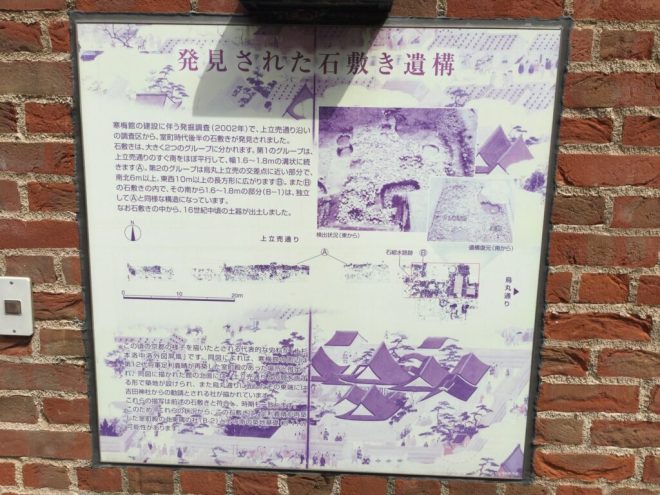

上杉本陶版『洛中洛外圖』に描かれた「花の御所」、絵の右側が北。(京都アスニー収蔵)

室町通に面して正門が設けられたことから室町殿、室町第とも呼ばれた。足利将軍の事を「室町殿(室町家)」と呼び、足利家の政権を「室町幕府」と呼称するのはこれに由来する。

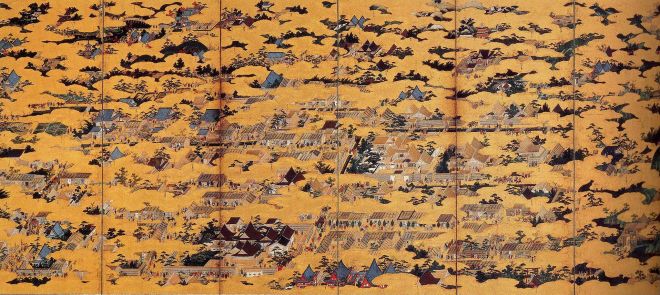

六曲一双 狩野永徳筆 国宝『洛中洛外図屏風』・左隻(米沢市上杉博物館所蔵)、花の御所は中央左下に描かれている。右が北。

後醍醐天皇と対立して京都に武家政権を開いた足利尊氏は、北朝を後見するため二条高倉に住み、2代将軍の足利義詮は鎌倉から京都に戻った際に足利直義が住んでいた三条坊門第に入った。将軍就任後、元の三条坊門第は直義の鎮魂のために八幡宮とすることになり、自分はその東隣に新たな三条坊門第を造営した。八幡宮は現在の御所八幡宮のこと。義詮は、室町季顕から、その邸宅である花亭を買上げて別邸とし、のちに足利家より崇光上皇に献上された。花の御所と足利家との関係は足利義詮に始まり、崇光上皇の御所となったことにより花亭は「花の御所」と呼ばれるようになった。3代将軍足利義満は、1378年(天授4年/永和4年)、北小路室町の崇光上皇の御所跡と今出川公直の邸宅である菊亭の焼失跡地を併せた敷地に足利家の邸宅の造営を始めた。

後にこの新しい邸宅を「上御所」、従来の坊門三条殿を「下御所」とも称するようになった。義満は将軍職を息子の足利義持に譲ると、新築した北山第(現鹿苑寺)へ移る。