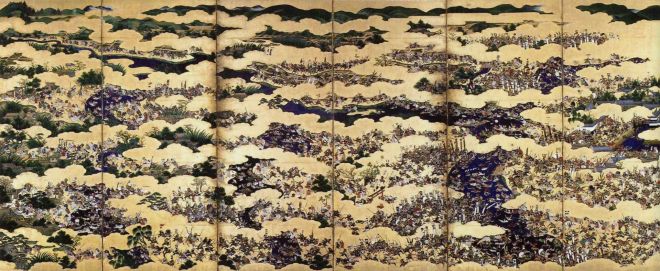

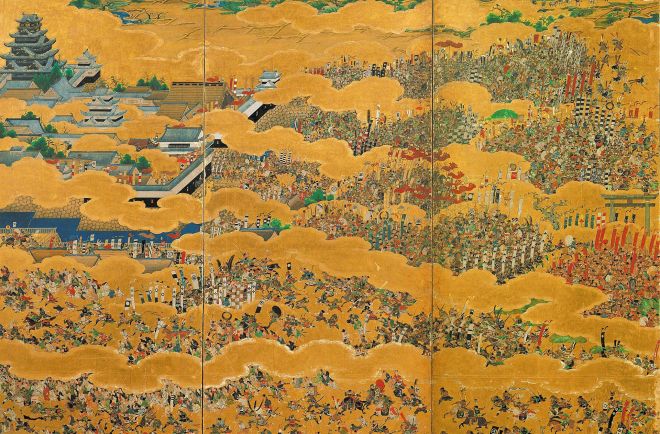

慶長20年(1615年)に起きた大坂夏の陣の様子を描いた紙本金地著色・六曲一双の屏風絵で、大阪城天守閣所蔵、重要文化財。筑前福岡藩黒田家伝来で、『黒田屏風、黒田本』とも呼ばれ、戦国時代最後の戦いの激烈さと戦災の悲惨さを迫真の描写で描き出し、数ある日本の合戦図屏風の中でも白眉と呼ばれる。右隻には1615年6月3日(慶長20年5月7日)大坂夏の陣最後の戦いの様子、左隻には大坂落城間際、または後の大混乱する様を迫真的に描き出している。全体的な構図は大坂城を中心に、向かって右が南、左が北で、右から左へ合戦の推移が時系列順に展開する。左隻全面に、逃げようとする敗残兵や避難民と、略奪・誘拐・首狩りしようとする徳川方の兵士や野盗が描かれ、乱妨取りで、生々しい描写は他の合戦図屏風には見られず、「戦国のゲルニカ」とも評される。史料の少ない豊臣氏時代の姿を窺い知る貴重な絵画資料である。制作時期は、生々しい描写から陣後まもなくだと推測される。城の南、天王寺・岡山方面から攻める徳川主力。

これを迎え撃つ豊臣方が、今まさに総力をあげて激突する場面。画面ほぼ中央、四天王寺の石鳥居の右手を上下に結ぶ線が両軍の最前線。鳥居の下、茶臼山にいる赤備えの部隊が真田信繁隊これを前日家康から叱責を受けて雪辱に燃える松平忠直隊が迎え撃つ。

そのすぐ上では、先陣に踊りでた本多忠朝が先駆けした毛利勝永隊の一部と交戦し、更にその上の井伊直孝隊も毛利勢と槍を戦わせる

その上では岡山口の攻防に移り、大野治房隊と前田利常隊が銃撃戦をしている

総大将の徳川家康は第1扇目中央、徳川秀忠は同じく第1扇目上に、両者とも金扇の馬印と共に描かれている

一方第5扇目中央右、金瓢箪など豊臣家の馬印が並ぶ豊臣秀頼本陣に秀頼の姿は無い

大坂城大天守の右には千畳敷御殿が描かれ、その間にある謎の四層櫓は、家康がかつて作り関ヶ原の戦いがおこる原因の一つとなった西の丸天守を敢えて描き込んだと考えられる

大天守第3,4層の窓には、豊臣家の最期を悲しむ女達がおり、城の下には北へ避難しようとする群衆の姿が見られ、左隻の恐慌状態へと続く

福岡藩の故実によれば合戦に参加した黒田長政が、この戦いを記録するために筆頭家老の黒田一成、または家臣の竹森貞幸に命じて作成したものとされるが、長政は右隻第2扇目中央やや上に、余り目立たない形で描かれている。

異説として右隻第3扇目上部にこの戦いで討ち死にを遂げた本多忠朝が奮戦する様子を描いている事から本多家で作られそれが婚礼の輿入れ調度の一つとして黒田家にもたらされたとする説もあるが信憑性は薄い。

作者は各説があり定かではない、いずれにしても江戸時代前期から昭和中期まで黒田家の所蔵品だったが、1958年(昭和33年)黒田長礼氏が本屏風を大阪市に売却し、大阪城天守閣の所有となった。