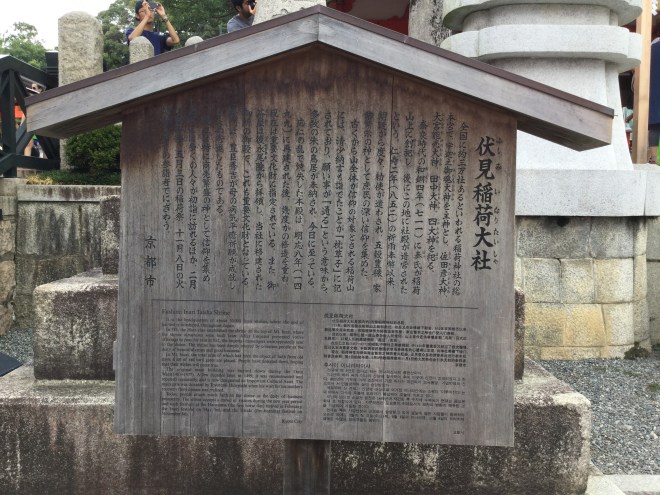

京都市伏見区にある神社、伏見稲荷大社は旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁に属さない単立神社で、稲荷山の麓に本殿があり、稲荷山全体を神域として、全国に約3万社あるといわれる稲荷神社の総本社である。

参道の途中にある「四ツ辻」は、参道屈指の絶景スポットで初夏には若葉が茂り、さわやかな風が通り抜ける。秋になれば色鮮やかな紅葉と鳥居の組み合わせが見事で、塚があったり、鬱蒼とした森が広がっていたり怖い雰囲気も漂うが、すべての雰囲気こそがお稲荷さんの醍醐味だ。

稲荷神は元来、五穀豊穣を司る神であったが、時代が下って、商売繁昌・産業興隆・家内安全・交通安全・芸能上達の守護神としても信仰されるようになった。

宇迦之御魂大神 (うかのみたまのおおかみ) – 下社(中央座)

佐田彦大神 (さたひこのおおかみ)- 中社(北座)

大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ) – 上社(南座)

田中大神(たなかのおおかみ) – 下社摂社(最北座)

四大神 (しのおおかみ) – 中社摂社(最南座)

稲荷神は元来、五穀豊穣を司る神であったが、時代が下って、商売繁昌・産業興隆・家内安全・交通安全・芸能上達の守護神としても信仰されるようになった。

天長4年(827年)、淳和天皇が病に倒れたため占わせたところ、東寺の塔を建てるために稲荷山の樹を伐ったことの祟りであることがわかり大中臣雄良が派遣され、それまで秦氏の私社であった稲荷大神に初めて従五位下の神階が下賜された。

延喜8年(908年)には藤原時平の寄進により社殿が造営され、延長5年(927年)の『延喜式神明帳』には名神大社、また二十二社の上七社に列し、天慶5年(942年)に正一位が授けられた。

当時は伊勢神宮は天皇以外の参拝が禁止されており、京からも近い当社が多くの参詣者を集めるようになった。

平安時代の隆盛が『今昔物語』などにも見え、『枕草子』は初午に7度も詣でる元気な女性がいて羨ましかった、とある。

応仁の乱の最中の応仁2年(1468年)、稲荷山は細川氏側の軍勢の陣地となるが、山名氏側の攻撃を受けて敗退した際、稲荷社も山上の建物を含めてすべて焼きつくされることとなった。

応仁の乱の戦渦は甚大であり、文明18年(1486年)に起きた土一揆では伏見稲荷大社の神宮寺の役割を果たしていた東寺の伽藍も焼失、終戦後は稲荷祭でさえ執り行えなかった年があったという。

伏見桃山城を築城した豊臣秀吉は、天正16年(1588年)、母の大政所の平癒を祈願、成就したことから大規模な寄進を行い、現在の楼門はその折の建立という。