熱田・宮の渡しを出て海路を七里、東海道の42番目の宿場町、桑名宿に着く。桑名市街の東端で、揖斐川に臨む水城は交通の要所であった。

この大鳥居は、これより伊勢路に入ることから、「伊勢国一の鳥居」と称され周辺の街並みは今も港宿場街の面影を残す。

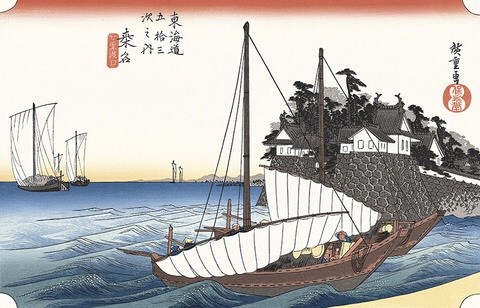

歌川広重の東海道五十三次「桑名」には、往時の城が描かれているが、城跡には現存する建造物はなく石垣、堀が残るのみで、現在は桑名城址九華公園として整備されている。

かつて戦国時代の桑名の地には土豪が蟠踞し、伊藤武左衛門の東城、樋口内蔵の西城、矢部右馬允の三崎城と、桑名三城と呼ばれる城があった。現在の桑名城址九華公園は東城があった辺りとされる。

桑名城の略史

天正2年(1574年)、織田信長がこの地を征し、武将の滝川一益が三城を配下に置く。

豊臣秀吉の時代は、神戸信孝、天野景俊、服部一正、一柳直盛、氏家貞和、松平家乗と、支配者は目まぐるしく入れ替わる。

慶長6年(1601年)、徳川家康により、徳川四天王の一人本多忠勝が桑名10万石に封じられ、忠勝は揖斐川沿いに城郭を建造し船着場も整備した。4重6階の天守、51基の櫓、46基の多聞が立ち並んだという。

元和3年(1617年)、松平定勝が入城する。

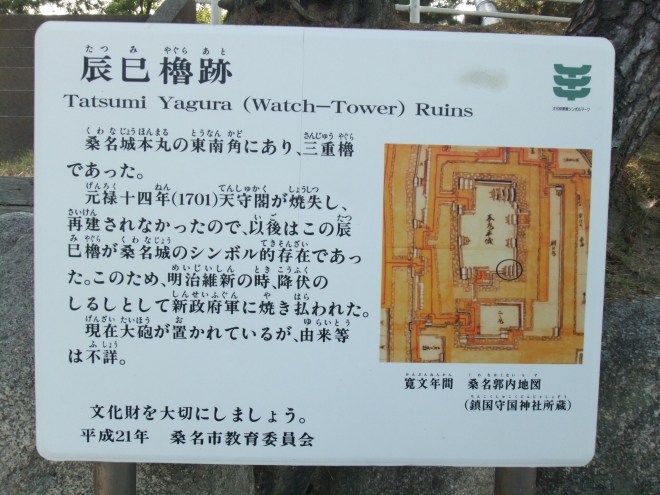

元禄14年(1701年)、松平定重の時代には桑名市街地の過半を焼く大火。

これにより天守を焼失する。

宝永7年(1710年)、松平(奥平)忠雅が入城し7代続く。

文政6年(1823年)松平(久松)定永が入城し久松家の再入城となる。

幕末には、松平容保の実弟、松平定敬が藩主となり、兄と共に京都の治安を預かるが、慶応4年(1868年)鳥羽・伏見の戦いに敗れた旧幕府軍と共に、定敬も江戸に向かった。

かくして、藩主不在の桑名城では、抗戦か恭順か激論となるが、結局は無血開城する。政府軍はこの際に桑名城を全て焼き払い開城の証とした。

ひき潮・・・桑名城址、九華公園