有松の町並みは東のまつのね橋から西の祇園寺までで、殆ど直線的であるが大きく緩く蛇行する。約800mの旧東海道に沿う商家町でどれも平入りで大きく重厚。 東海道53次の宿駅、池鯉鮒宿(知立)と鳴海宿の間は僅かに12kmだが、松林が茂り、人家もなく、追い剥ぎ、強盗などが出たため、尾張藩は旅人の安全を図るため、「間の宿」として造った。

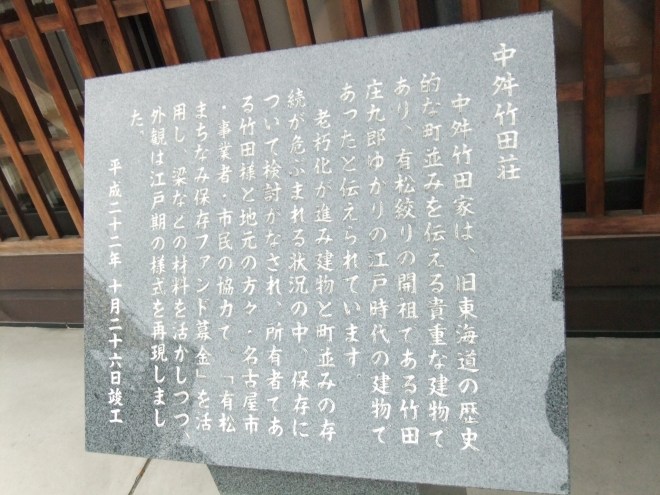

慶長13年(1608)に免税の特権をつけ移住者を募り、最初の移住者は知多郡阿久比村からきた竹田庄九郎以下8人で有松は誕生する。 名古屋城の築城に豊後国から来ていた人たちが着用していた絞り染めの着物をヒントに竹田庄九郎は絞りの技法を研究する。 豊後高田藩主の侍医三浦玄忠の妻により豊後絞りの技法が伝授されて、今に伝わる三浦絞り(有松絞り)となる。

尾張藩の保護のもと元禄年間(1688~1704)以降絞り業はめざましく発展し藩の特産品として東海道を代表する名物となり、東海道を行き来する人々に売り込んだ。格子前の広い空間が、店頭販売で栄えた面影を残している。 十辺舎一九の東海道中膝栗毛の中では、やじさん、きたさんが有松で買い物をしたと書かれ、語り継がれている。 正式な宿場ではない有松は、旅人の停留する所ではないので、東海道五十三次の一つであった鳴海宿においても販売が行われ、江戸では専ら「鳴海絞り」と呼ばれていた。

天明4年(1784)の大火で、殆ど全戸が焼失する。これを機会に防火建築が取り入れられ、屋根を茅葺きから瓦葺に、塗り込め造りのナマコ壁とした。 この結果、豪壮な商家が建ち並ぶ町並みが形成された。

Raindrops keep fallin on myhead・・・東海道、有松宿