名古屋のメインストリートとも言える広小路、その名称は、1660年(万治3年)の「万治の大火」を教訓にして、道幅を3間(約5m)から約15間(約27m)に広げた事から付いたという。

今の道幅はこの頃から変わっていないようだ。当時は見世物小屋や茶屋が並び、大道芸人も出て大変賑わった事がうかがい知れる。

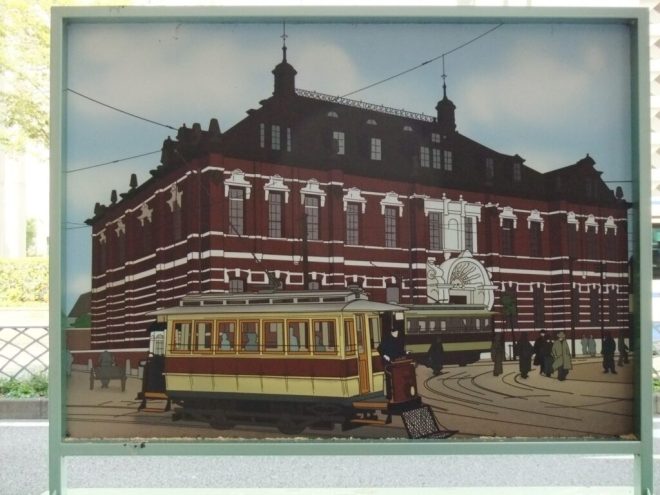

「広ぶらHISTORY」という広小路の歴史が書かれた案内板が設けられている。

かつては市電が走り、歩行者で混雑した広小路も、今では地下鉄や地下街の整備により歩行者も減少した。

道路の中央分離帯の照明塔は、昭和40年代に設置され、通称「ねぎぼうず」と呼ばれる。かつては広小路全体に設置されていたが、現在はその一部がシンボルとして残され、照明はLED化されている。

栄交差点から約300m程歩いた所にある「朝日神社」は、1611年(慶長16年)、

清州城から名古屋城に城下町ごと移転した「清州越し」の際に朝日村から移転されてきた。以来、広小路神明宮として親しまれ、広小路に面して立つ透垣は、向かい側にあった尾張藩牢屋の「不浄除け」として建てられたと言われる。

2009年まで三菱東京UFJ銀行貨幣資料館として利用されていた鉄骨鉄筋コンクリート造・5階建のビルは、1926年(大正15年)に建てられた名古屋銀行本店(東海銀行の前身の一つである、現在の名古屋銀行(旧・名古屋相互銀行)とは別会社)であるが、名古屋市都市景観重要建築物に指定されている。

伏見交差点の東、三井住友銀行伏見支店は1935年(昭和10年)に三井銀行名古屋支店として建てられた新古典主義の銀行建築で、花崗岩でできた外観は荘厳な感じがする。都市景観重要建築物に指定されている。

道路を隔て西側には、現在、経営上の問題から建て替え中の「御園座」がある。1896年(明治28年)に設立された名古屋劇場株式会社の劇場で「芸どころ名古屋」の象徴的存在と言える。

「御園」の名前は古く、1611年(慶長16年)の「清州越し」の際、清洲城下の「御簾野町」が移転した後に、初代藩主・徳川義直公の命により表記を改めたと伝えられる。