東京国立博物館には、室町時代・永正年間に土佐光信により描かれたと伝えられる紙本著色清水寺縁起が収蔵され、重要文化財に指定されている。

京都・清水寺の創建と本尊千手観音にかかわる縁起を、観音三十三応化身にちなんで、3巻33段にまとめた絵巻。

上巻

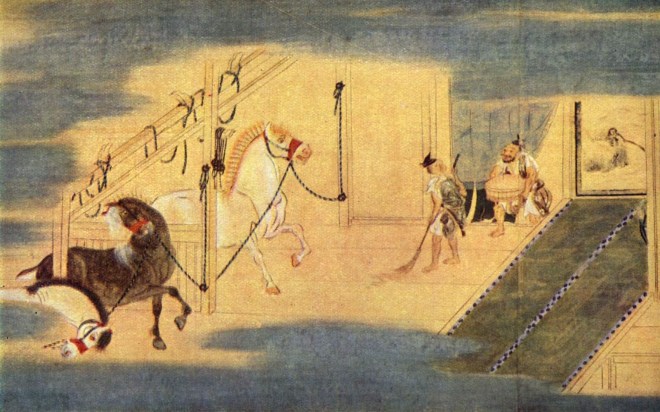

僧賢心(のちの延鎮)の発心、坂上田村麻呂との清水寺創建から、田村麻呂の蝦夷討伐までが描かれる。蝦夷の大軍に対した田村麻呂の前に、清水観音の両脇侍が老人、老僧に姿を変えて現れ、援護するなどの霊験が語られる。

中巻

再び押し寄せる蝦夷の軍勢を火雷、霹靂などが追い払い、田村麻呂が凱旋し、清水寺の再建と弘仁2年(811)の彼の死までを描く。激しく荒れる海原の上空で稲妻を走らせる雷神の段は、本絵巻の名場面として知られている。

下巻

本尊千手観音のさまざまな奇瑞霊験譚が描かれる。上中巻にみるような蝦夷との合戦場面はほかに類例がなく、16世紀はじめころにおいて畿内の人間がイメージした「蝦夷」の姿を伝える記録としても重要である。