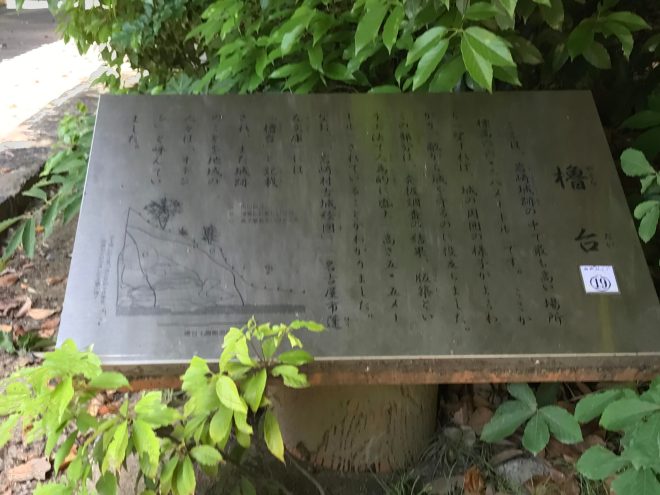

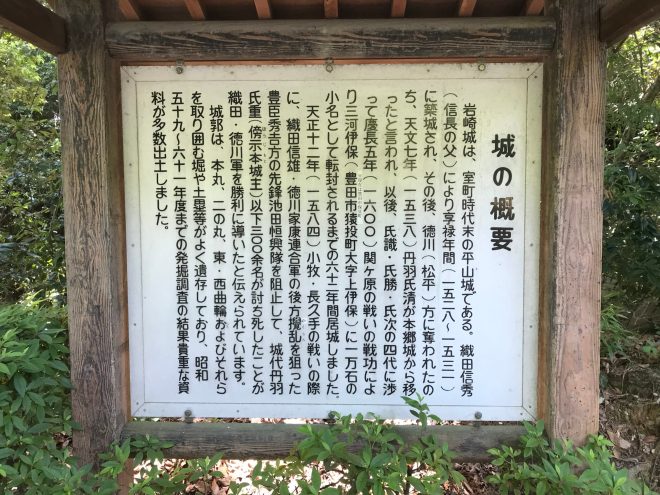

尾張国愛知郡(現在の愛知県日進市岩崎町)に存在した戦国時代の日本の城(平山城)である。台地の先端部を堀切で分断して平山城を形成し、周囲を土塁・空堀・帯曲輪で囲まれる。本丸には、東南部に建造物・西北に人工的に土を盛り上げて作った櫓台(標高・約66メートル)が備わっていた。本丸の馬出とも言える二の丸など、いくつかの曲輪が本丸の周囲を固めていた。空堀は当初は薬研堀であったが、後に一部は箱堀に作り変えられていたことが調査で判明している。

室町時代末期(15世紀末から16世紀前葉ころ)に築城され、慶長5年(1600年)に廃城となった。古い記録によると尾張国勝幡城(現・愛知県愛西市)主・織田信秀(織田信長の父)の支城だったとされる。

小牧・長久手の戦いと岩崎城の戦い

天正12年(1584年)に起きた岩崎城の戦いは、小牧・長久手の戦いのうち長久手の戦いの緒戦となった戦いである。

両軍の膠着状態を打ち破るため、秀吉方によって実行された「三河中入(なかいり)」作戦を阻止し、池田軍の進軍を止めたという点で大きな功績を残した戦いであった。

この時の当主・丹羽氏次はこの戦いで弟の氏重を失ったが、家康からの信頼を得てその後の戦いにも多くの功績を挙げることとなる。

落城後の岩崎城

長久手の戦いの後、落城した岩崎城が再建されたかは確かではない。

慶長5年(1600年)関ヶ原の戦いで丹羽氏次は徳川方として参戦、その功績を認められ三河国伊保(現在の愛知県豊田市)1万石の大名として栄転し、岩崎城はここで廃城となる。

現在の岩崎城

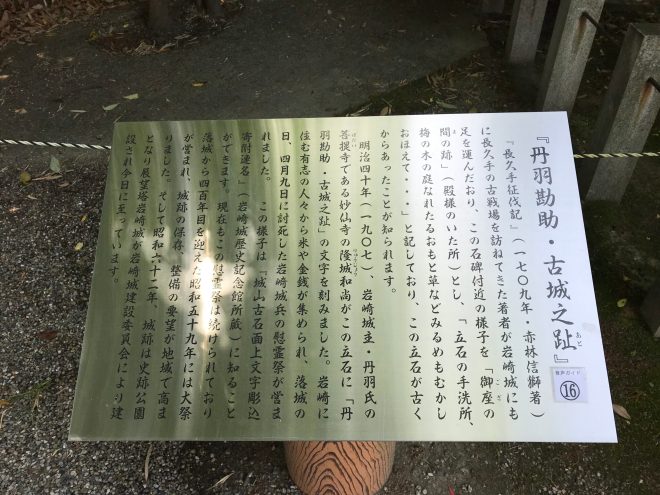

廃城後は3百年以上も整備されることは無く、本丸跡は畑となっていた。明治43年(1910年)に旧尾張藩士らの手により、岩崎城の戦いで戦死した丹羽軍将兵を慰めるため、「表忠義」の題を持つ記念碑が本丸の櫓台に建てられた。

「表忠義」

岩崎城在名古屋之東南距岡崎北距小牧各数里小牧之役城主丹羽氏次従徳川氏之軍弟氏重留守敵将池田信輝欲襲岡崎間道潜兵過其城下氏重年甫十六患痘臥蓐聞敵至蹶然執刀而木起母氏見之喜歎交至謂日汝兄従軍汝以死禦敵我興汝共死不以為憾也取鎧授氏重拝謝揮老幼婦女避干城外妙仙寺跨白馬提長槍而出士卒感奮里民工商懐・・・

昭和62年(1987年)には、展望塔として五重構造の天守閣(模擬天守)が築城、「岩崎城址公園」として整備され、併設する岩崎城歴史記念館には岩崎城の歴史や城跡からの出土品などが展示されている。

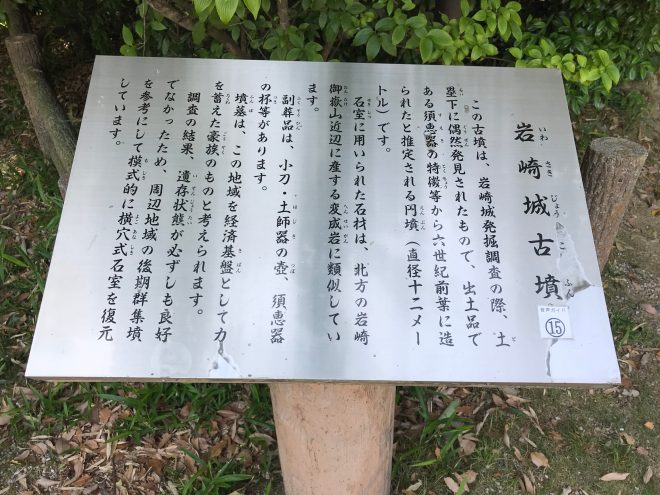

整備中に偶然発見された6世紀ごろの古墳の跡も公園内に展示されている。

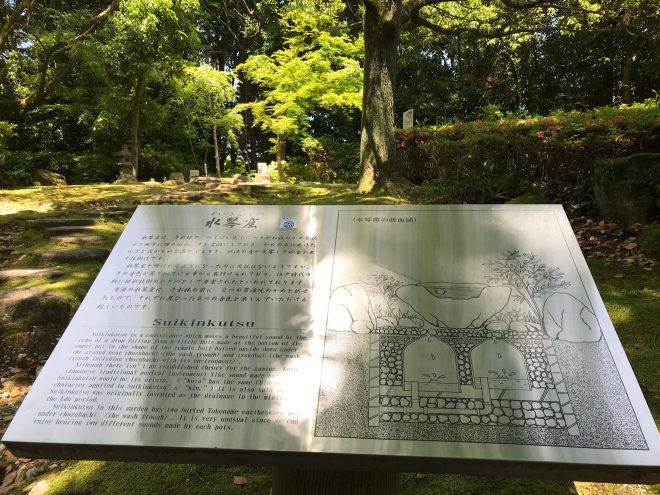

その他、二の丸には水琴窟を持った日本庭園が造られている。