中央線の名古屋に近い区間は、ベッドタウンと都市部を結ぶ通勤路線でもあるが、春日井市の高蔵寺を過ぎると、一気に険しい山間の景観となる。岐阜県多治見までの県境越えの路線区間は、線路は崖に張り付く様に進む。民家も少ない区間であり、ここに定光寺駅や古虎渓駅が存在している。定光寺駅は特に地形が険しい場所に造られ、中央線の愛知県内区間で末端の駅である。

玉野川(庄内川)の渓谷右岸に立地し、川沿いの崖にへばり付くようにつくられた定光寺駅は、隣の古虎渓駅と同じく、1時間に数本程度電車が停車する。名古屋駅から30分程度、秘境気分が満喫できる駅として知られている。かつては旅館やホテルが軒を並べていた、ホームから見る景色は風光明媚でもある。

千歳楼

愛知県春日井市玉野町、中央線定光寺駅近郊にかつて存在した旅館であるが、現在は心霊スポットとして知られる。1928年(昭和3年)に創業され、2003年に6億円の負債を抱えて倒産した。玉野川渓谷(庄内川渓谷)に面する場所に位置し、かつては名古屋の奥座敷とも呼ばれた。千歳楼の客のなかには政府系金融機関の総裁をはじめ、事業家、高僧、文人などもいたといい、多数の芸者が呼ばれたという。1980年代には「陶芸作家がよく利用する場所」ともなっていて、当時の千歳楼の女将は陶芸作家との交流があり、加藤唐九郎、河本五郎、加藤卓男といった著名な陶芸作家の作品が旅館に置かれていたという。最盛期の1994年には年商10億円近くを記録したこともあったが、その後、来客数は減少し、付近に最も多い時で8軒あった旅館は、すでに1999年時点で千歳楼を含めて2軒にまで減少した。

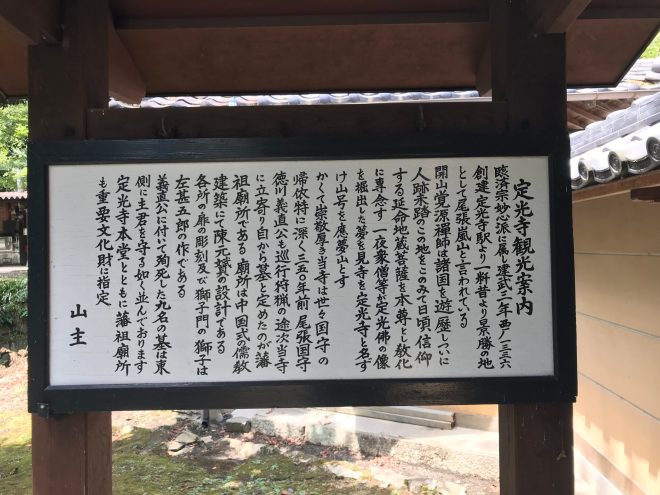

定光寺

瀬戸市定光寺町にある臨済宗妙心寺派の寺院、山号は応夢山(おうむざん)、本尊は延命地蔵願王菩薩(地蔵菩薩)である。桜や紅葉の名所としても知られ、寺域に隣接して尾張徳川家初代徳川義直の廟所である源敬公廟がある。しかし、尾張徳川家の菩提寺ではない。

建武3年(1336年)

覚源禅師(平心處齊)が籐左衛門尉の案内で尾張国山田荘水野郷を訪れ、この地方の領主であった水野致国と美濃国小田の山内入道が開基檀越となり、臨済宗建長寺派の寺院として創建した。

慶安2年(1649年)

喝堂全用が妙心寺派寺院として再興した。

慶安3年(1650年)

尾張徳川家初代徳川義直が没すると、寺域に隣接する山林にその翌年から3年をかけて源敬公廟(徳川義直廟墓)が造営され、尾張徳川家の庇護を受けるようになった。

寺域に東接する、尾張徳川家初代徳川義直の廟所で、源敬公(げんけいこう)は義直の諡号(しごう)である。廟所正面に竜の門があり、その左右に築地塀が伸び、塀で囲まれた内側に焼香殿と宝蔵、その先に唐門があり、唐門の奥に義直の墓標が立つ。義直の墓は慶安4年(1651年)、焼香殿などの周囲の建物は翌承応元年(1652年)に建立されたもので、参道途中にある獅子の門は元禄12年(1699年)の建立である。焼香殿、宝蔵などは禅宗様を基調とし、中国風の装飾を施している。建物6棟と墓1基が重要文化財に指定されている。義直の墓に石垣をめぐらせたうちの1枚をはずすと、数百万両の軍用金が埋蔵してあるという伝説がある。