平安時代中期の書の名人小野道風は、敏達天皇の末裔、小野篁の孫、父は太宰大弐葛絃で、藤原佐理、藤原行成と共に三跡と呼ばれる。父葛弦が尾張国春日部郡松河戸(現在の春日井市松河戸町)に滞在中、里人の娘との間に生まれ、幼少期をこの地で過ごし、10 歳頃に父とともに京に上り、12 歳で天皇に書を献上したと伝わる。

現在生誕地と思われる場所に道風記念館が建つが、ここで生まれたという確証はなく、幼名や幼少期の事跡も伝わってはいない。道風が生きた平安中期は藤原氏全盛の時代で、兄の好古は藤原純友の乱で戦功をたて参議に任ぜられた。

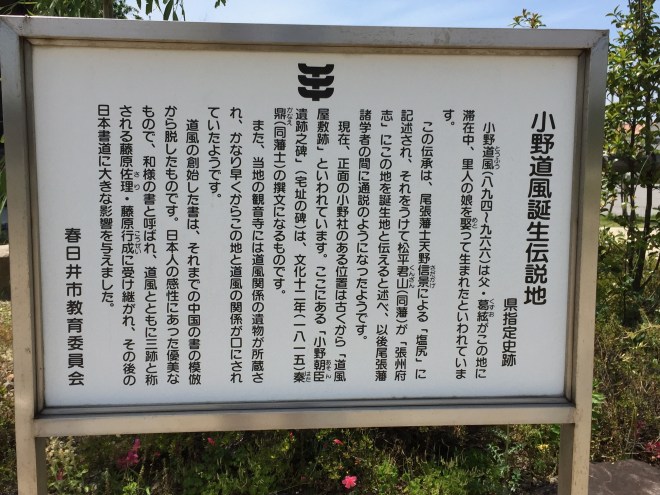

道風は、それまでの硬い中国風の書体を、優雅でやわらかい日本風の書体として新たに生み出し書道で身を立てた。延喜二十年(九二〇)、27歳の時に「能書之撰」によって昇殿を許される。このいきさつを、『麒麟抄』では次のように紹介している。

「延喜の帝の時、右京大夫(葛絃)を召され、『汝の子が能書であることを耳にした。ここに一筆書かせよ』と言われ、団扇を一本賜った。

道風はこの団扇に『我遣三聖化彼震旦 礼儀先開大小乗経』と書いて帝に献上した。

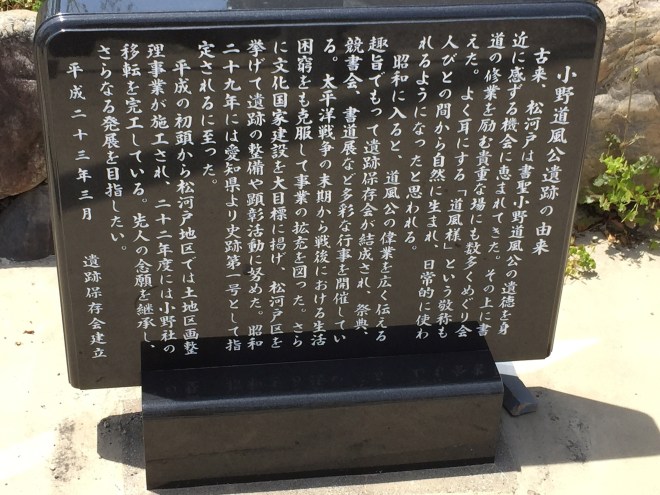

帝はこれを御覧になった後、そのまま打ち捨てておかれた。道風は、首尾はいかがでしたかと父に問うたが、葛絃は特にお褒めの言葉は無かったと告げた。そこで道風は、父に乞うてその団扇を返していただき、裏に『私は晋の王羲之の筆跡を持っていて、それを学びました。恐れながら帝は筆芸に達しておいででしょうか』と書き、再び進上した。帝はこれを御覧になって大いに恥じ入り、河内国を給わって、昇殿を許された。」また「源氏物語」では「宇津保物語絵巻」について「絵は常則、手は道風なれば、今めかしうをかしげに、目もかがやくまでみゆ」と、記される。平安時代は贈り物として名筆を送ることが流行し、当時尊崇を集めていた道風の書蹟は愛好され、その書風は広く流行したことが伺われる。さらに「御堂関白記」では、藤原行成も藤原道長から道風の書蹟を借りたとあるように、道風を学び和様の書風を完成させたとも言える。行成の書風は世尊寺流として書道の中心的存在であり、道風が書道界に与えた影響は極めて大きい。文化12年、尾張藩の学者、秦鼎の撰文によって建てられた小野朝臣遺跡碑によれば18世紀末、この土地で道風生誕が信じられ顕彰活動がおこなわれていたことが知られる。昭和56年11月1日、春日井市は道風誕生の地と伝えられ小野朝臣遺跡碑の建つ松河戸町に、書の専門美術館「道風記念館」が開館する。全国的にも数少ない書専門の美術館で小野道風を始めとする貴重な書作品が収蔵展示される。