大垣城は、1500年(明応9年)に竹腰尚綱によって揖斐川(牛屋川)東河岸にあった牛屋に築かれたと伝わり、当時は、牛屋城と呼ばれていたとされる。

織田氏、斎藤氏、織田氏と支配権が移り、1588年(天正16年)、若しくは 1596年(慶長元年)頃、改築が行われ天守が築かれたとされる。

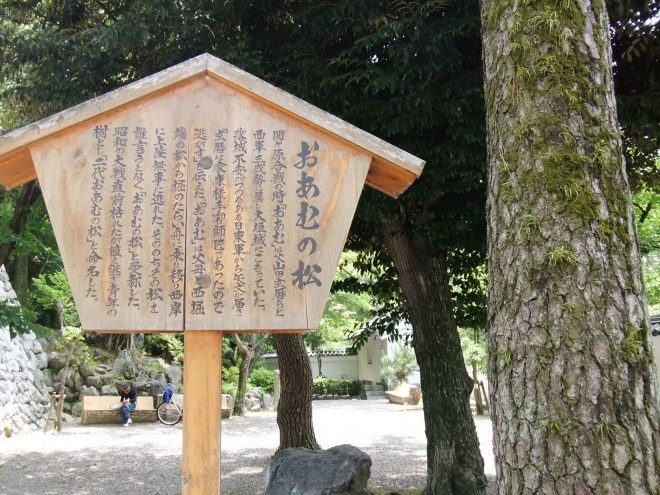

1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いの際には、当時城主であった伊藤盛宗は西軍に属したため、石田三成らが入城して西軍の根拠地となる。

関ヶ原の本戦で西軍が敗北すると東軍に攻囲され落城し、そのときの逸話が『おあむ物語』として残っている。

江戸時代に入り、譜代大名として石川康通が城主となり、その後1635年(寛永12年)に戸田氏鉄が城主となって以降、明治に至るまで大垣藩、戸田氏の居城となる。

明治29年(1896年)7月21日の洪水で、木曽三川沿岸で堤防破堤が生じなかったのは、加納輪中・森部輪中・牧輪中の三輪中のみで、最大の湛水深さは14尺(4.2m)に及び、大垣城天守の石垣も水没した。

おくの細道むすびの地

芭蕉は元禄2年9月6日、大垣で「おくの細道」を結ぶ。

木因亭前で乗船、如行始め大垣俳人に送られ「蛤のふたみに別れ行く秋ぞ」の句をのこした。

元禄7年10月、「病中吟」と称して、「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」

この句が事実上最後の俳諧となる。

夜ごとの夢・・・水の都、大垣